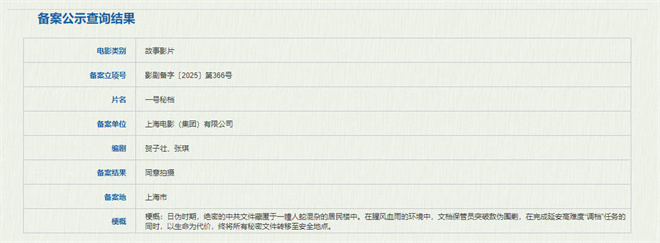

郑大圣执导《一号密档》开机,再现党史真相

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 藏在弄堂里的生死时速

上海老弄堂的清晨总是从煤球炉子的烟雾开始的。张阿婆拎着马桶从亭子间出来的时候,三楼后厢房的灯已经亮了一整夜。她不知道那个总穿着灰布长衫的年轻人又在捣鼓什么,就像整栋石库门里的住户们都不晓得,自家吱呀作响的地板下面,藏着足以震动上海滩的惊天秘密。

郑大圣导演这次把镜头对准了1937年的上海租界。《一号密档》里那些发黄的文件可不是道具组随便仿制的——每张纸上”绝密”两个红字都是照着中央档案馆真迹复刻的。袁弘饰演的文档保管员原型,是当年冒着杀头风险守护中央文库的共产党人陈为人。这个角色可不好演,既要演出地下工作者时刻紧绷的神经质,又得藏着市井小民的烟火气。你看他早晨在老虎灶排队打热水时跟邻居插科打诨的模样,谁能想到他袖口里藏着库房钥匙的纹身?

编剧张琪和贺子壮在虹口区档案馆泡了整整三个月。他们发现当年的地下党把文件伪装得绝了——重要情报塞在圣经封皮里,会议记录写在麻将牌背面,最要命的是把整箱档案伪装成寿衣店的棺材本。电影里有场戏特别揪心:76号特务突然来查户口,袁弘把最后三份文件塞进煤球筐的夹层,结果隔壁熊孩子抓起煤球就要生炉子。观众能清晰看见他太阳穴暴起的青筋,可脸上还得堆着笑说:”小赤脚,煤球湿了不好烧,叔叔给你换两块。”

日占时期的上海租界就像个高压锅。电影里有个细节特别真实:汉奸带着日本兵挨家搜查时,弄堂口修鞋匠突然把锥子往鞋底一扎——这是给楼上放哨的暗号。下一秒镜头切到阁楼,袁弘把文件箱推进暗道,转身就从留声机里抽出张周璇的唱片。当《夜上海》的旋律响起来时,搜查队的皮靴声恰好踏在楼梯上。这种命悬一线的节奏把控,看得人指甲都快掐进掌心。

最绝的是导演对空间感的运用。石库门建筑的夹壁墙、老虎窗外的晾衣杆、灶披间的地窖,全成了藏匿文件的”保险箱”。有场雨夜转移的戏,袁弘要把文件装进油纸包绑在大腿上,从晒台的排水管滑下去。镜头跟着他颤抖的手拍特写,雨滴把油纸上的”密件”二字晕染开来,背景音是日本宪兵队摩托车由远及近的轰鸣。这种窒息感,比任何枪战戏都让人头皮发麻。

剧组在车墩影视基地搭了整条弄堂,但烟火气是实打实的。群演里真有几位九十多岁的”老克勒”,他们记得当年确实有邻居总在半夜烧东西。有个奶奶看完样片直抹眼泪:”那个穿香云纱旗袍的房东太太,讲话神态跟我姆妈一模一样。”这种真实感,让历史不再是教科书上的铅字,而变成了灶台边烫手的烘山芋。

现在你知道为什么当年十万多份文件能在敌人眼皮底下保存下来了。那些文档保管员就像人肉防火墙,用市井生活的嘈杂作掩护,把惊天秘密藏在柴米油盐里。当袁弘最后倒在血泊里,看着文件箱被同志安全带走时,他嘴角居然还挂着笑——这大概就是信仰的力量,比石库门的砖墙更经得起岁月打磨。