光影记忆:中国电影120年《崛起》特辑

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 光影里的中国:从《上甘岭》到《红高粱》的银幕记忆

那天晚上无意间刷到《今日影评》的特别节目《光明的故事》,原本只是想随便看看,没想到一下子就被拉进了中国电影这120年的时光隧道里。特别是看到那些老电影的片段,突然意识到,原来我们父辈甚至祖辈的青春,都藏在这些胶片里啊。

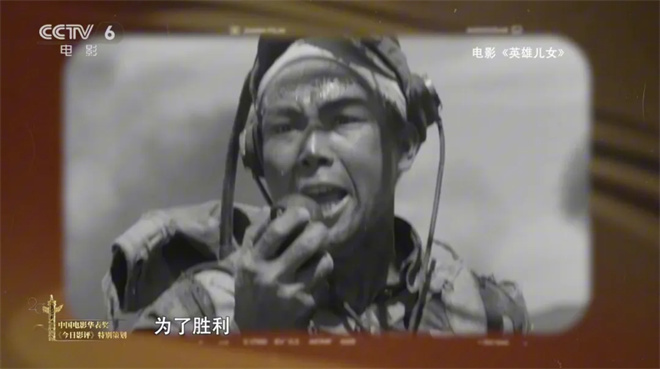

1949年新中国成立那会儿,电影院里的气氛肯定特别不一样。银幕上开始出现《上甘岭》里志愿军战士在坑道里传递苹果的场景,《英雄儿女》中王成喊着”为了胜利,向我开炮”的画面,还有《南征北战》里解放军战士冲锋的身影。这些电影现在看起来可能有些”老派”,但当时可是实实在在地点燃了多少人的热血。记得节目里提到,那时候的电影人特别较真,一个镜头能反复拍几十遍,就为了捕捉到最真实的表情和动作。这种较真劲儿后来传给了像肖桂云这样的导演,她在长春电影制片厂学到的第一课就是”电影不是儿戏”。

说到肖桂云,1988年她接到《开国大典》剧本时的情景特别有意思。时间紧得跟打仗似的,可她带着摄制组硬是把每个历史人物都琢磨透了。电影里毛主席站在天安门城楼上宣布新中国成立的那场戏,他们愣是找到了当年亲历者的回忆录,连主席说话时的停顿和语气都还原得惟妙惟肖。这种死磕细节的精神,现在的年轻导演看了都得竖大拇指。

改革开放后的电影就像打开了新世界的大门。谁能想到《小花》里陈冲和刘晓庆演的那对姐妹,会用那么细腻的方式表现战争中的亲情?电影里小花在河边洗衣服时哼的歌,还有她看着远方时眼神里的思念,把战争片拍得像首抒情诗,这在以前简直不敢想。我奶奶说她当年看这部电影时,整个电影院的观众都在抹眼泪。

《庐山恋》里张瑜和郭凯敏在庐山瀑布下的那一吻,现在看可能不算什么,但在1980年可是石破天惊。节目里放了段当年的观众采访,有个戴眼镜的大叔红着脸说:”看完电影回家,我媳妇突然主动亲了我一下,吓得我差点从床上滚下来。”笑死我了,但转念一想,这不正是电影改变生活的真实写照吗?

岳红演《野山》时的故事特别打动我。为了演好农村媳妇桂兰,她真跑到陕西农村住了三个月,天天跟着老乡下地干活,手上磨得全是茧子。电影里有个她推磨的镜头,那动作熟练得根本不像演的。后来她回忆说,有次拍戏时太投入,把剧组准备的假道具玉米当真玉米给啃了,满嘴的石膏粉味儿。这种为角色拼命的精神,现在的流量明星们真该学学。

1978年北京电影学院恢复招生那会儿,谁能想到教室里坐着的那群年轻人里,会有张艺谋、陈凯歌这样的未来大师?《黄土地》里那个穿着红棉袄的翠巧站在黄土高坡上的画面,完全颠覆了人们对电影的认知——原来故事可以这么讲,画面可以这么有力量。而《红高粱》里巩俐穿着红袄子在高粱地里奔跑的镜头,更是让全世界看到了中国电影的野性美。记得节目里放了段张艺谋的访谈,他说当年拍”颠轿”那场戏时,演员们真喝了酒,结果把轿子颠得散了架,逗得全场工作人员哈哈大笑。

看着这些老电影,突然明白为什么说电影是时代的镜子。《本命年》里姜文演的那个迷茫青年,活脱脱就是80年代末年轻人的写照;《野山》里两对夫妻的命运互换,暗喻着改革开放初期人们价值观的剧烈变化。电影人就像举着灯在时代洪流里摸索前行的探险家,他们用镜头记录下的不仅是故事,更是一个个鲜活的历史瞬间。

节目最后放了段混剪,从黑白片的《英雄儿女》到色彩浓烈的《红高粱》,看得人眼眶发热。120年的中国电影史,说到底就是几代电影人用真心换真情的奋斗史。他们留给我们的不只是银幕上的光影魔术,更是一份如何用影像诉说时代的珍贵答卷。下次再在电视上看到这些老电影,我一定会停下来好好看一会儿——毕竟那里面藏着的,是我们共同的文化记忆啊。